Kardioonkologie München

Das Herz vor, während und nach der Krebstherapie gut versorgt wissen

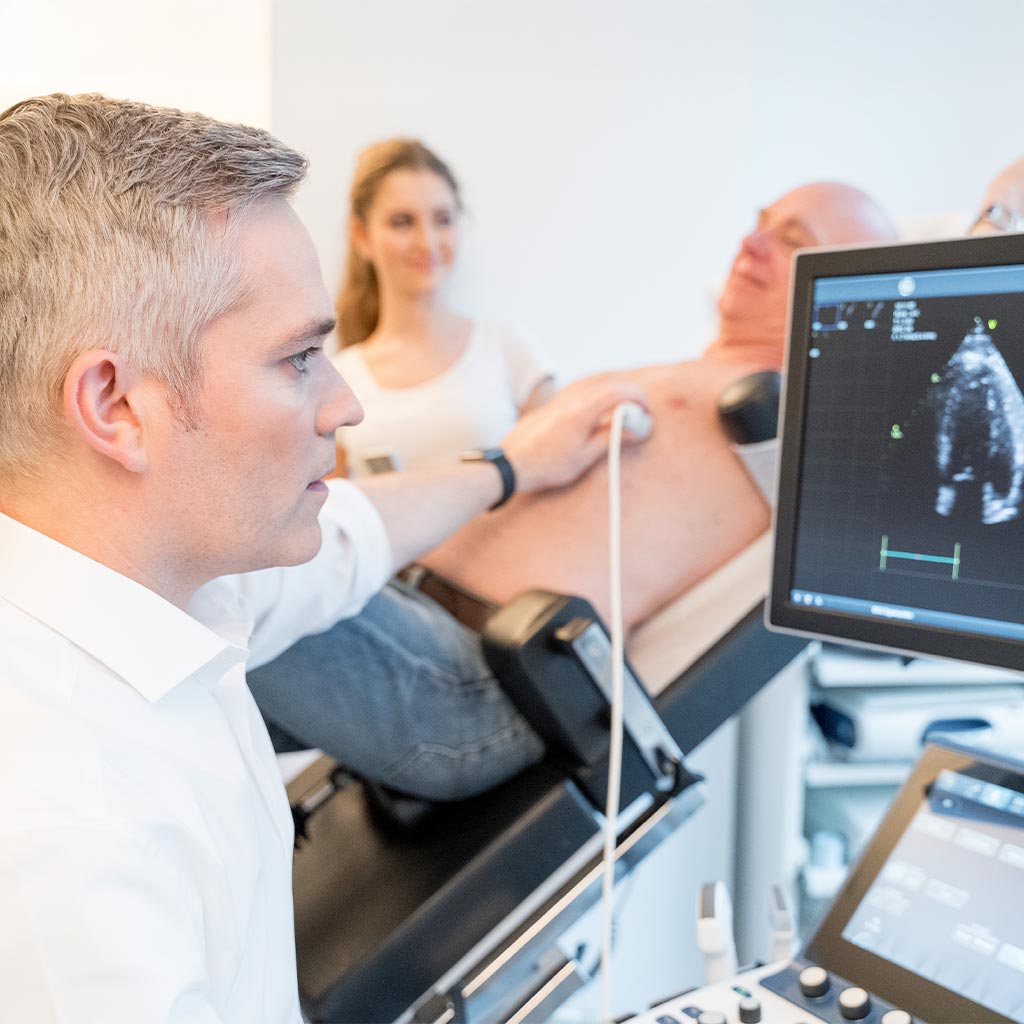

Eine Krebserkrankung bedeutet für viele Menschen eine große körperliche und seelische Herausforderung. Neben dem Tumor selbst können auch die notwendigen Therapien das Herz und den Kreislauf stark beanspruchen. Damit die Behandlung bestmöglich verläuft, braucht es deshalb ein Zusammenspiel von Onkologie und Kardiologie. Genau das bietet die Kardioonkologie: Sie unterstützt dabei, das Herz während und nach einer Krebstherapie zu schützen, Risiken rechtzeitig zu erkennen und die Behandlung individuell abzustimmen.

In unserer Fachpraxis für Kardiologie in München verbinden wir langjährige Erfahrung mit einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen. Wir begleiten Sie kompetent, persönlich und mit viel Empathie durch diese sensible Zeit.